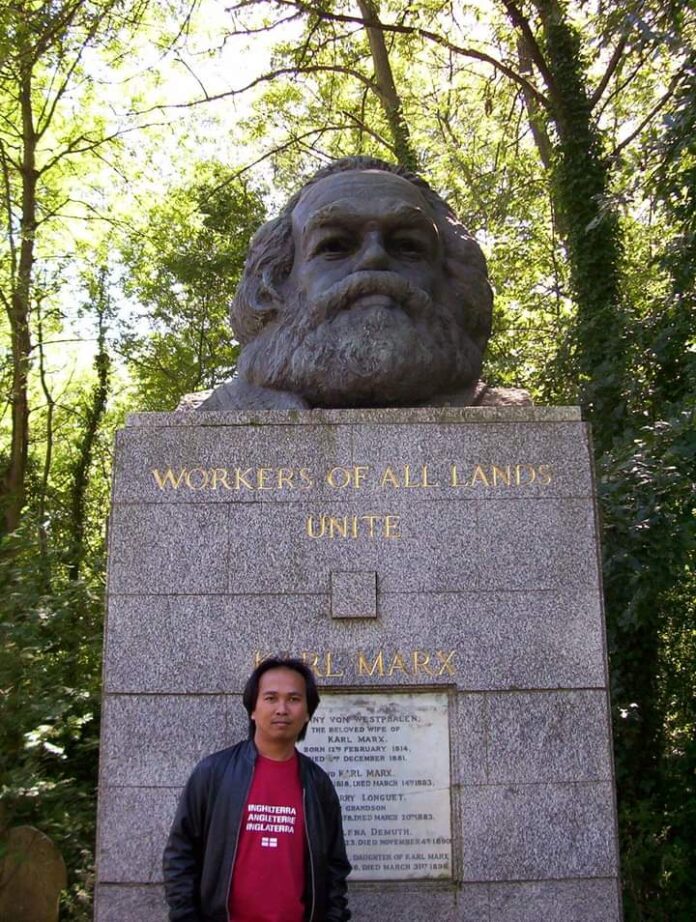

Sekian tahun silam, saya datang ke sebuah pemakaman tua di pinggiran kota London. Bukan berziarah, tepatnya berwisata. Pemakaman Highgate Cemetery yang luas dan hening di pinggiran ibukota Inggris ini lebih banyak didatangi para wisatawan ketimbang peziarah.

Di pemakaman ini bersemayam jazad orang-orang terkenal. Ada penemu sistem perangko Rowland Hill, penulis novel Mary Ann Evans atawa George Eliot, ilmuwan listrik Michael Faraday, dan lain-lain. Di antara ribuan orang itu, satu yang paling banyak diziarahi adalah makam dengan tembok pualam dan figur sedada berambut gondrong dan berjenggot lebat di atasnya: makam Karl Heinrich Marx atau Karl Marx.

Hanya beberapa langkah dari situ, berserakan makam-makam para tokoh partai komunis dari berbagai negeri. Saya sempat mencatat nama-nama di batu nisan, di antaranya Saad Saadi Ali pemimpin Partai Komunis Irak, Dr. Yusuf Mohamed Dadoo yang pemimpin Partai Komunis Afrika Selatan, tokoh sosialis dari Trinidad, Claudia Vera Jones. Selebihnya adalah keheningan.

Saya mengingat kembali kunjungan ke Highgate Cemetery ini saat membaca buku “Bumi Tuhan, Orang Buangan di Pyongyang, Moskwa, dan Paris”.

Buku terbitan KOMPAS ini berkisah tentang penulisnya sendiri, seorang buangan dari Indonesia bernama Waloejo Sedjati yang terhalang pulang ke Tanah Air pascatragedi nasional 1965. Hampir sepanjang hayat, sejak menerima beasiswa Soekarno untuk belajar kedokteran di Pyongyang, Korea Utara, lelaki dari Desa Legokkalong, Pekalongan, Jawa Tengah ini mengembara di negeri orang. Sepuluh tahun di Korea, 12 tahun di Moskow, lalu 12 tahun di Paris, sampai meninggalnya.

Kisah tentang Waloejo Sedjati akan saya tuliskan tersendiri. Kali ini, dari buku Bumi Tuhan, saya ingin mengutip perenungannya sahaja tentang Karl Marx, tokoh filsuf kelahiran tahun 1818, yang jazadnya terbaring di Highgate Cemetery, London semenjak 1883.

* * * * *

Apakah gerangan yang akan terjadi di bumi manusia ini, seandainya tidak lahir manusia ajaib Karl Marx itu?

Mungkin perjalanan sejarah umat manusia akan berbeda. Mungkin saat itulah merupakan titik awal lahirnya manusia komunis.

Saat itu, hanya ada dua manusia komunis saja di bumi manusia ini: Karl Marx dan Frederik Engels. Mereka lalu menyebarkan ajaran-ajarannya yang dahsyat itu, dunia diguncangkan, kaum yang tertindas dan yang lapar dibangkitkan untuk berlawan. Dua orang komunis itu dengan cepat membiak menjadi beratus-ratus, lalu beribu-ribu, lalu berjuta-juta, kemudian sepertiga penduduk bumi terpesona di bawah pengaruhnya. Dan dunia berganti rupa.

Ketika ajaran Karl Marx sedang memancarkan pesonanya, kebanyakan para penganut menjadi silau dan kehilangan daya kritis untuk menguji kebenaran ajaran itu dan antipodenya. Banyak pengikutnya yang menjadi begitu fanatik, dan ajaran Karl Marx yang ilmiah itu malah diperlakukan sebagai doktrin angker yang dikeramatkan.

Sungguh sayang, sang pencipta ajaran yang dahsat itu, Karl Marx sendiri, tak sempat menyaksikan bagaimana ajarannya itu dilaksanakan oleh murid-muridnya. Dia tak sempat mengoreksi apakah negeri-negeri sosialis yang berhasil menguasai sepertiga penduduk bumi itu sudah benar-benar seperti yang dia kehendaki.

Dia tak sempat menyaksikan dan menjadi wasit atas perkelahian antarmurid-muridnya yang bertentangan interpretasinya terhadap marzisme. Dia tak sempat menyaksikan tumbangnya komunisme dan robohnya tembok Berlin, simbol pemisah antara dua sistem dunia. Dia tak sempat menyaksikan bagaimana Lenin, Stalin, Mao, Kim Il Sung, Ho Chi Minh, dan Polpot membangun masyarakat sosialis.

Karl Marx juga tak sempat mendengar kabar runtuhnya Partai Komunis Indonesia, partai komunis terbesar di dunia di luar Kubu Sosialis. Tiga juta manusia dibantai atas tuduhan menjadi murid-muridnya, walaupun sebagian besar tak mengerti makna ajaran Marxisme, kecuali melihat gambarnya yang berjenggot tebal dan berambut gondrong.

Karl Marx bahkan tak sempat mencermati apakah karya tulisnya yang monumental Das Kapital itu sempat dibaca orang. Di Indonesia, buku itu malah baru diterbitkan dalam bahasa Indonesia 40 tahun kemudian, setelah calon pembacanya ditumpas dan dimusnahkan.

Alangkah dramatisnya, berbagai peristiwa tragis yang memilukan selalu menyertai jalan penganut ajaran marxisme itu. Berpuluh juta manusia direnggut jiwanya untuk membela ajarannya yang hingga kini ternyata tak terbukti membebaskan kaum yang tertindas dan yang lapar. Revolusi hanya menyilaukan dan menjadi pilihan bagi mereka yang merasa hidupnya sengsara. Namun revolusi ternyata tak selalu mendatangkan hal yang lebih adil dan manusiawi, juga apa yang dinamakan revolusi sosialis.

Revolusi terkadang seperti letikan bunga api, sebentar menerangi lahirnya sebuah harapan, kemudian padam kembali dalam kegelapan. Revolusi sebentar membebaskan, kemudian memenjarakan kembali.

Di Indonesia, kaum komunis belum sempat meraih kekuasaan negara, tapi jutaan korban manusia telah jatuh. Ajaran marxisme telah merenggut jutaan jiwa bahkan dari mereka yang kebanyakan tak memahami makna marxisme-komunisme dan untuk apa pengorbanan itu. Kehadirannya telah menimbulkan begitu banyak bencana, menyentuh begitu banyak nasib umat manusia, dan di Indonesia, tiada seorang pun yang kedap dari sentuhannya.

Bahkan bencana masih bisa hadir untuk generasi yang lahir jauh di belakang, yang tak pernah mengenalnya, ketika ajaran komunisme itu datang ibarat dongeng dari ruang dan waktu yang asing sama sekali.

Tak dapat dibayangkan, apakah gerangan yang akan dikatakan Marx, seandainya ia masih hidup? Masihkah dia bisa memberikan koreksi dan pengarahan bahwa ajarannya masih tetap relevan? Mungkinkah dia masih tetap akan berseru: “Kaum Buruh Seluruh Dunia Bersatulah” untuk melepaskan belenggunya dan membebaskan kaum yang terhina dan lapar? Atau akan melakukan otokritik mengakui kesalahannya dengan seruan: “Kaum buruh seluruh dunia, maafkanlah Aku!”

* * * * *

Begitulah.

Sekian tahun silam, saya datang ke Highgate Cemetery di Kota London, Inggris ke makam Karl Marx. Pada dinding pualam tembok makam terukir besar-besar semboyan: Workers of All Lands Unite, lalu nama-nama istri, anak dan cucu Karl Marx yang turut dimakamkan di dalamnya.

Di bawahnya, juga selarik motto dari ucapan Karl Marx yang paling terkenal: “The philosopher have only interpreted the world in various ways. The point however is to change it”.

Para filsuf hanyalah menafsir tentang dunia melalui berbagai macam cara. Padahal, yang diperlukan adalah (bagaimana) mengubah dunia.

Saya menangkapnya sebagai semacam renungan, mungkin juga penyangkalan.

Penulis :

Tommy Lebang TEBET, 19 September 2017 diperbaharui Andi Naja FP Paraga 21 September 2021